好地网5月15日消息(研究员吴舒颖)近日,《象山县国土空间总体规划(2021-2035)》(公众征求意见稿)公示。

本次规划遵循“保护优先、底线管控,区域统筹、优化布局,以人为本、提质增效,因地制宜、彰显特色,多规合一、高效治理”原则,全面推进县域国土空间治理体系和治理能力现代化,形成安全永续、集约高效、美丽宜居、协同融合的县域国土空间“一张蓝图”,建设“现代化滨海花园城市”。

一、规划范围与期限

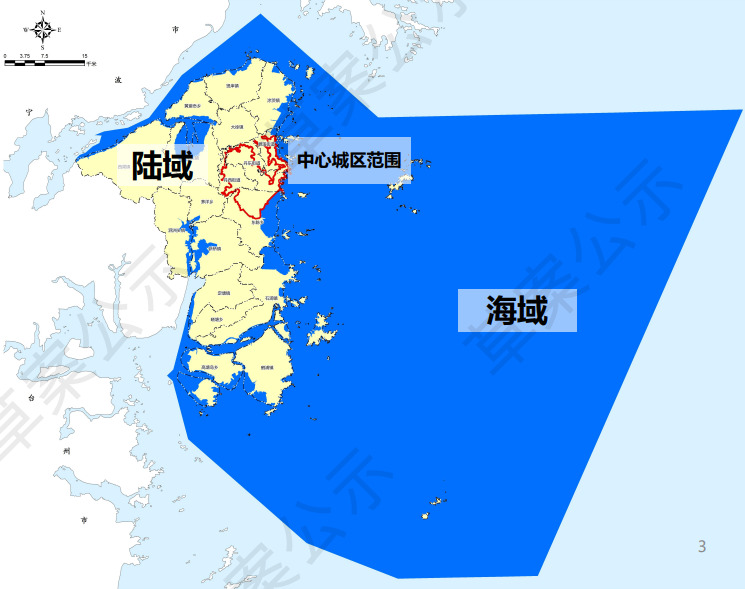

规划范围:象山县域行政范围,包括“三街道十镇五乡及海域”;中心城区范围包括丹东街道、丹西街道、爵溪街道与东陈乡主要城市范围,总面积97.80平方公里。中心城区控制范围包括丹东街道、丹西街道、爵溪街道与东陈乡行政范围,总面积226.62平方公里。

规划期限:基期年为2020年;规划期限为2021至2035年,近期至2025年,远景展望至2050年。

二、城市区位和发展目标

(1)概况与区位

象山县地处浙江省东部沿海中段,象山港与三门湾之间,全县呈现“七山一水二分田”的自然地理格局。

地理区位:浙东丘陵天台山余脉延伸境内,形成全县由西北向东南倾斜的地势;全县形成“三面环海、两港相拥、中部连绵、南北狭长”的象山半岛地形。

行政区划:下辖三街道十镇五乡,同时包含32个社区居民委员会,19个居民委员会,355个村民委员会。

人口规模:常住人口56.77万人,城镇化率61.38%。

经济发展:国民生产总值669.76亿元,比上年增长8.3%;规模以上工业完成增加值161.81亿元,比上年增长12.3%;三产结构为13.9 : 41.3 : 44.8。

(2)定位目标

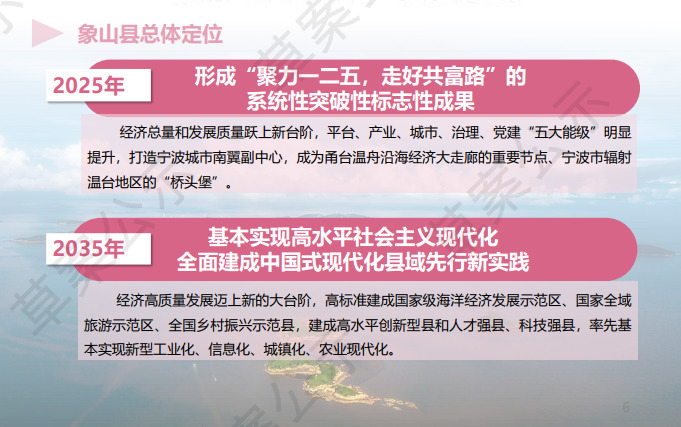

本次规划将围绕“聚力一二五,走好共富路”总体目标,实施“海洋强县、美丽富民、都市融入、变革驱动”战略,加快建设“现代化滨海花园城市” ,奋力推进中国式现代化县域先行新实践。

(3)发展策略

象山县打通海上两山转换通道,重估空间资源价值,提出四大开发保护战略:

•海洋强县战略

努力建设宁波国家级海洋经济发展示范区主体区落实海洋强国战略发挥海洋资源优势发展海洋科技优化产业结构,打造八条目标产业链推进全域陆海统筹强化全域岸线管控。

•共同富裕战略

推动以县城为载体的城镇化建设:推进城乡公共服务设施全夏盖;全面推进乡村振兴,打造一批共同富裕样板区。

•绿色发展战略

严格落实生态保护红线管控,以“长牙齿”的硬措施保护耕地围绕绿水,青山,蓝海,打造美城、美镇、美村、美岛;发挥山海资源,推动全域旅游,共绘山海画卷连通美丽环岛公路,打造“海上两山之路”。

•区域融合战略

依托沿海开放大通道,全面提升对外开放水平构建角舟台的枢纽节点,协同打造南湾新区;以城际轨道为抓手,进入宁波市区。

三、优化国土空间总体格局

(1)空间总体结构

本次规划将构建“一核两翼四极点,两带两区多岛群”的国土空间总体格局。

一核:中心城区。

两翼:象山港经济区、环石浦港渔港经济区。

四极点:西周汽配智造发展极、星光影视发展极、象保智慧发展极、南田零碳发展极。

两带:滨海蓝色城镇发展带、绿色生态综合保护带。

两区:海域保护区、海域利用区。

多岛群:推动实现海岛群的保护与利用

(2)统筹划定国土空间控制线

优先划定永久基本农田

落实最严格的耕地保护制度,保质保量划定永久基本农田。建立完善基本农 田储备区,实施现有耕地提质改造,促进耕地规模化、集中化。

科学划定生态保护红线

严格保护自然保护地、湿地公园、饮用水水源保护区等,划定全域陆海生态 保护红线,范围内坚持严格保护、分级管控、损害追责、违法严惩原则。

合理划定城镇开发边界

基于开发适宜性与资源环境承载力评价,划定城镇开发边界,作为在一定时 期内开展城镇开发和集中建设的空间。

四、城乡统筹与宜居品质

(1)城镇体系引导

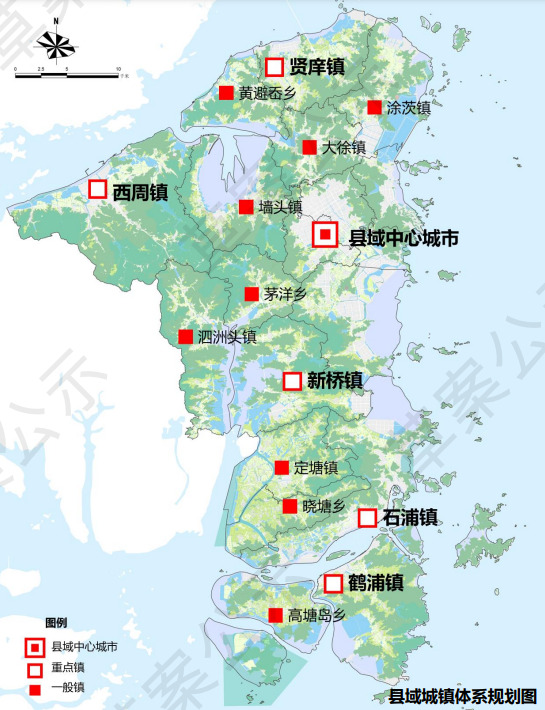

象山县规划构建“159”的县域城镇职能体系。

“1”即县域中心城市。

“5”即石浦镇、西周镇、贤庠镇、新桥镇、鹤浦镇5个重点镇。

“9”即定塘镇、大徐镇、墙头镇、涂茨镇、泗洲头镇、晓塘乡、高塘岛乡、茅洋乡、黄避岙乡9个一般镇。

(2)城市中心体系

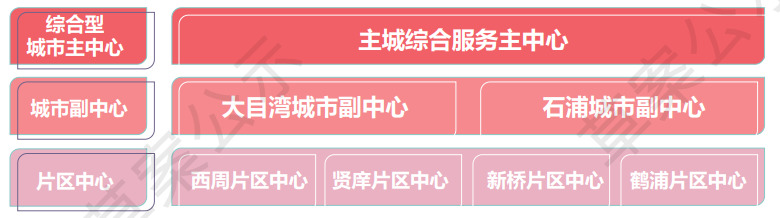

象山规划构建“综合型城市主中心-城市副中心-片区中心”的三级中心体系,打造多级协同的城市中心体系。

(3)公共服务体系

象山规划构建多元完善的公共服务设施体系。

文化设施:完善文化设施供给及用地布局,落实公共文化四馆一院 (文化馆、图书馆博物馆、非遗馆、剧院)建设。

教育设施:在规划期内,逐步实现学校布局合理化、规模适度化、条件均衡化和教育优质化,优化教育资源配置,使教育事业社会效益最大化。

体育设施:实现体育一场两馆 (体育场、体育馆、游泳馆) 建设。

医疗卫生设施:推进高水平医疗设施供给,优化医疗空间布局,推动县第一人民医院建设三甲医院。

社会福利设施:全面提升养老服务的覆盖范围和服务能力,推进医养结合型养老服务机构嵌入式小微养老服务机构和居家养老服务设施建设。

(4)城乡生活圈

象山规划构建多级协同的城乡生活圈。

(5)工业空间布局

象山县规划“两区多点”的工业平台布局。

“两区"是指浙江象山经济开发区和浙江象山经济开发区。浙江象山经济开发区主导产业为新装备、新材料、汽模配浙台 (象山石浦)经贸合作区主导产业为高端装备、水产品加工、海洋生物、海洋信息、新能源产业。

"多点”是指贤库镇工业集聚区、黄避否大林工业集聚区、大徐工业集聚区、墙头工业集聚区、茅洋工业集聚区、泗洲头工业集聚区、晓塘工业集定塘工业集聚区、新桥东溪工业集聚区聚区。突出特色产业,加快推进改造升级。

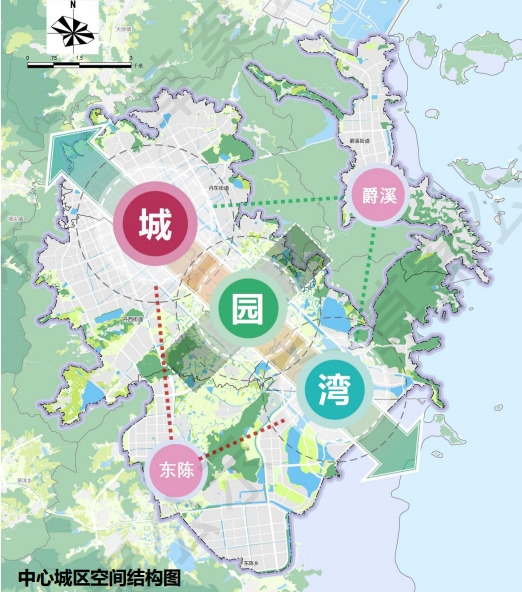

(6)中心城区性质定位与总体格局

象山中心城区性质定位为滨海花园城区,规划构建“一轴三片两组团”的公园城市格局

轴:贯穿主城、南部商务区及大目湾城区的 “山海田城”城市发展主轴。

三片:北丹城一主城北片,中公园一一都市田园+南部商务园区,南滨海大目湾松兰山片。

两组团: 东翼爵溪组团、西翼东陈组团。

五、海洋强县与陆海统筹

保障交通运输用海:划定交通运输用海区,主要分布在象山港大桥以东海域、石浦港海域。

规范渔业渔港用海:划定渔业用海区面积,主要分布在象山东部和南部海域。

优化工矿通信用海:划定工矿通信用海区,主要分布在象山南部海域。

发展海洋生态旅游:划定游憩用海区,主要分布在象山港区域、象山东部沿海、象山南部海域。

严格特殊用海管控:划定特殊用海区,主要分布在象山东部海域。

加强海洋空间保护:划定海洋保护红线区、海洋生态控制区,主要分布在渔山列岛、韭山列岛周边海域。

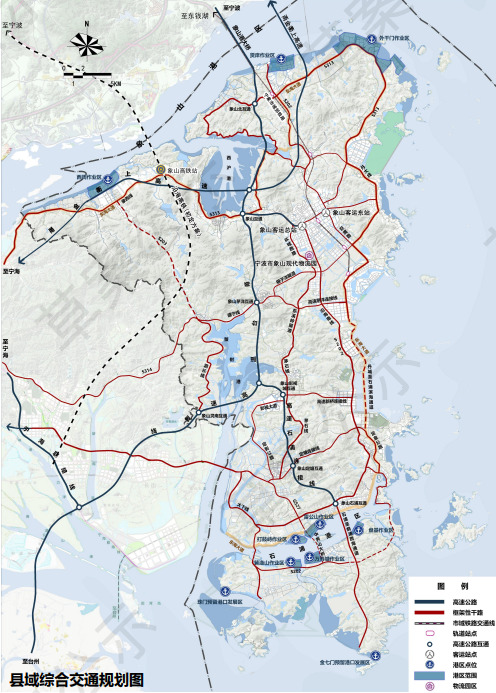

六、综合交通体系规划

规划到2035年,实现“1,2,3”的综合交通发展目标——市域“1小时交通圈”——上海、杭州等长三角重要城市“2小时交通圈”——县域范围“30 分钟交通圈”。

铁路网络

宁象市域 (郊) 铁路、甬台温高铁线 (未定)

高速公路“两纵一横”

"两纵”:“甬莞高速+石浦高速连接线”、甬金上高速公路(象山港东通道)

"一横”:甬金衢上高速公路(墙头至林)

干线公路“两环四纵四横”

“两环”:环象山港、环石浦港疏港公路;

“四纵”:S202、环城西路+东溪岭隧道+茅石线+G527、S203省道丹城至石浦滨海通道(谋划)。

“四横”:S313、S314、新桥连按线+影视大道、G527+定塘连接线+定皇公路。

七、规划传导与实施保障

(1)全域国土空间综合整治

明确整治目标

全面衔接全域国土空间综合整治,系统推进全域国土空间综合整治任务,力争实现全域空间“大起底、大整治、大提升”,工业用地集聚入区,零星农村居民点集中集聚,千亩以上耕地集中连片,大力提升产业能级、城市能级、生态能级,加快形成“一核引领、两翼齐飞、四极支撑、全域美丽”的城乡融合发展格局,在高质量发展中扎实推动共同富裕。

框定整治格局

县域形成“一带三区四片”的全域国土空间整治格局。其中,“一带”主要为东部海岸带,重点关注陆海统筹功能;“三区”主要为西沪港区、蟹钳港区和环石浦港区,重点关注生态修复、周边村庄品质提升及渔港综合整治;“四片”主要为城南片、西周片、贤庠-涂茨片、定塘片,重点关注全域空间要素的整治。

统筹开展五大整治任务

(2)规划传导

坚持落实上位规划,包括目标定位与发展战略、主体功能区定位、国土空间格局与规划用途分区和三条控制线的落实。

传导乡镇(片区)规划,通过指标传导、底线传导以及空间结构、名录管理、规则标准等其他强制性内容传导,向乡镇(片区)级单元国土空间总体规划传导相关规划要求。

(3)实施保障体系

数字赋能

建设数字化治理平台集成多种数据资源,建成全县统一的空间治理数字化平台,实现多规信息的融合汇聚和多方在线共享,为国土空间统筹治理提供高度协调、统一权威的规划“一张图”空间指引。

以定期评估为支撑,建动态维护机制

建立一年一体检、五年一评估的常态化机制,年度体检结果作为下一年度实施计划编制的重要依据,五年评估结果作为国土空间规划修改的重要依据。确保国土空间规划确定的各项内容得到落实,并对规划实施进行反馈和修正。

建立规划实施的监督考核问责制度

健全规划实施监管制度,强化对规划全过程信息化监管,促进行政机关和有关主体主动接受社会监督, 建立规划实施考核问责制度,加强对规划实施的督导和考核。