好地网12月12日消息 近日,宁波市自然资源和规划局公布国务院批复的《宁波市国土空间总体规划(2021-2035年)》。

宁波位于长三角南翼、浙江省东北部,是蕴含江南水乡气质的著名海港城市。本规划包括市域和中心城区两个层次。

市域规划范围为宁波市行政辖区内的陆域和海域空间。中心城区规划范围包括市辖区内三江核心片、镇海片、北仑片、奉化片和东部滨海片,面积约800平方千米。

规划基期年为2020年,规划期限为2021-2035年。近期到2025年,远景展望到2050年。

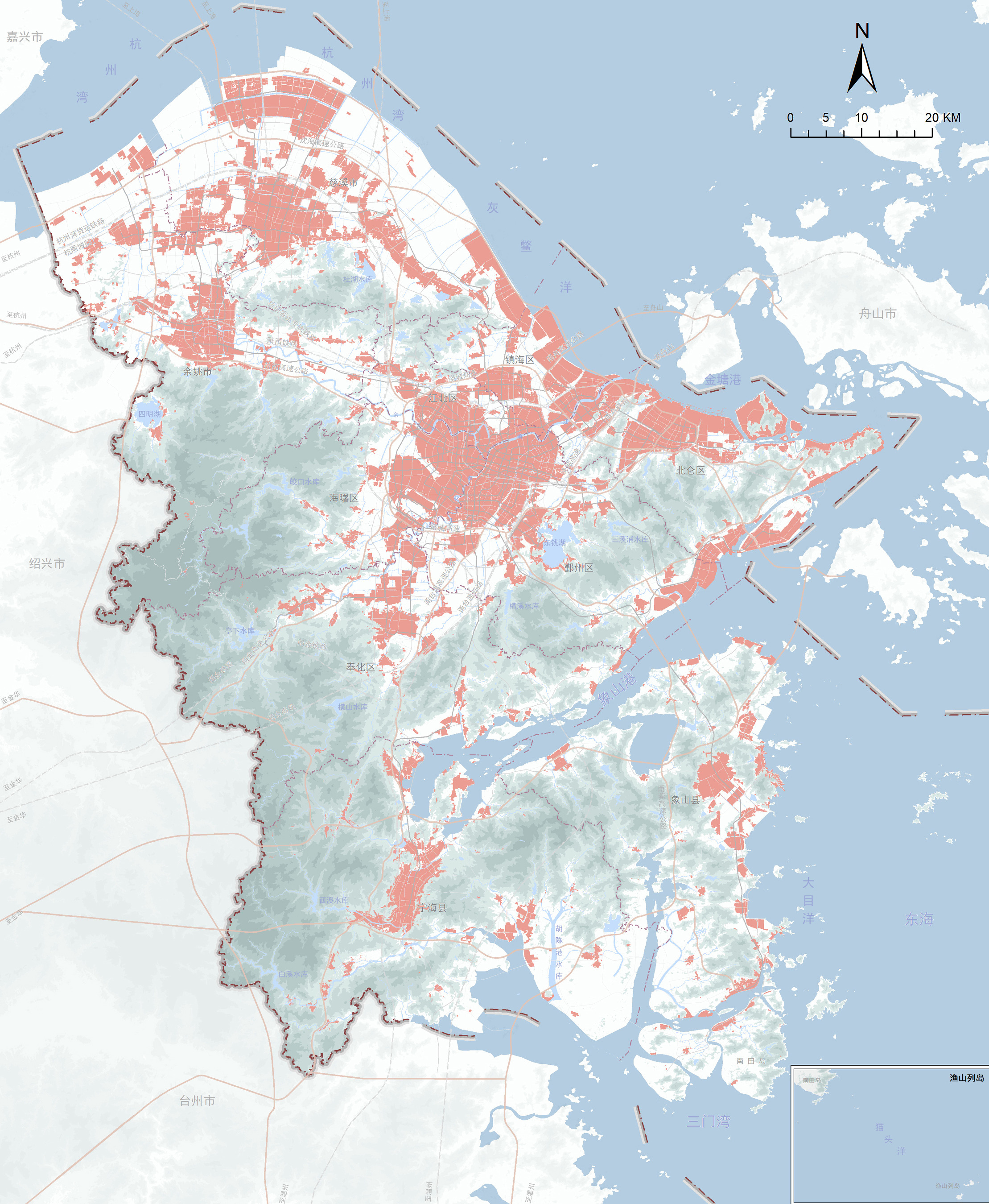

市域城镇开发边界图

一、城市性质和核心功能定位

宁波是长三角地区重要的中心城市,国家历史文化名城,现代海洋城市,全国性综合交通枢纽城市。

核心功能定位是全国先进制造业基地,区域性科技创新高地,全国航运物流中心,“一带一路”港航合作重要节点城市。

二、目标愿景

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,主动承担国家战略,以人民为中心,全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平,开启高水平全面建设社会主义现代化新征程,建设现代化滨海大都市。

2025年,着力建设现代化滨海大都市,建设国内国际双循环枢纽城市、高水平创新型城市、制造业高质量发展先行城市、全国文明典范城市、全域美丽宜居品质城市、市域治理现代化示范城市、民生幸福标杆城市,成为浙江建设新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性重要窗口的模范生。

2035年,基本建成全国先进制造业基地、区域性科技创新高地、全国航运物流中心、“一带一路”港航合作重要节点城市。创新引领力、枢纽辐射力、贸易驱动力、文化影响力、供应链保障力、现代化治理能力全面增强,成为城市与自然生态和谐相融、海洋特色全面彰显的现代化滨海大都市。

到2035年,预计常住人口1150万人,城镇化率88%,按照1350万服务人口进行基础设施和公共服务设施保障。

2050年,成为经济发达、创新活力、生态永续、安全韧性、文化自强、文明典范、共同富裕的魅力家园,成为具有全球竞争力和国际风范的社会主义现代化滨海大都市。

三、国土空间总体格局

以生态基底为约束,以重要的交通廊道为骨架,以城镇组团促进城乡统筹,有机疏朗、集约紧凑,形成“一体两翼多组团、三江三湾大花园”的全域国土空间开发保护总体格局。

“一体”是指市域一体化的现代化滨海大都市,强化资源整合、空间协同、品质全面提升。

“两翼”是指三江平原和三北平原组团联动的北翼都市集聚发展区、山海蓝湾交相辉映的南翼都市特色发展区。

“多组团”是指全域多中心网络化、高效集约的城镇组团,包括重点镇、一般镇。

“三江”是指姚江、甬江、奉化江串联的三江走廊。聚焦三江资源本底与文化特色,打造甬江创新走廊、姚江文化走廊、奉化江魅力走廊。

“三湾”是指杭州湾、象山港、三门湾组成的海陆两侧地区,形成综合生态带、产业带、人文带的都市滨海复合发展带。

“大花园”是指以翠屏山、东钱湖、象山港为都市绿心,以四明、天台山脉为生态屏障区,以“连山-串城-通海”的生态廊道为骨架的全域美丽生态大花园。

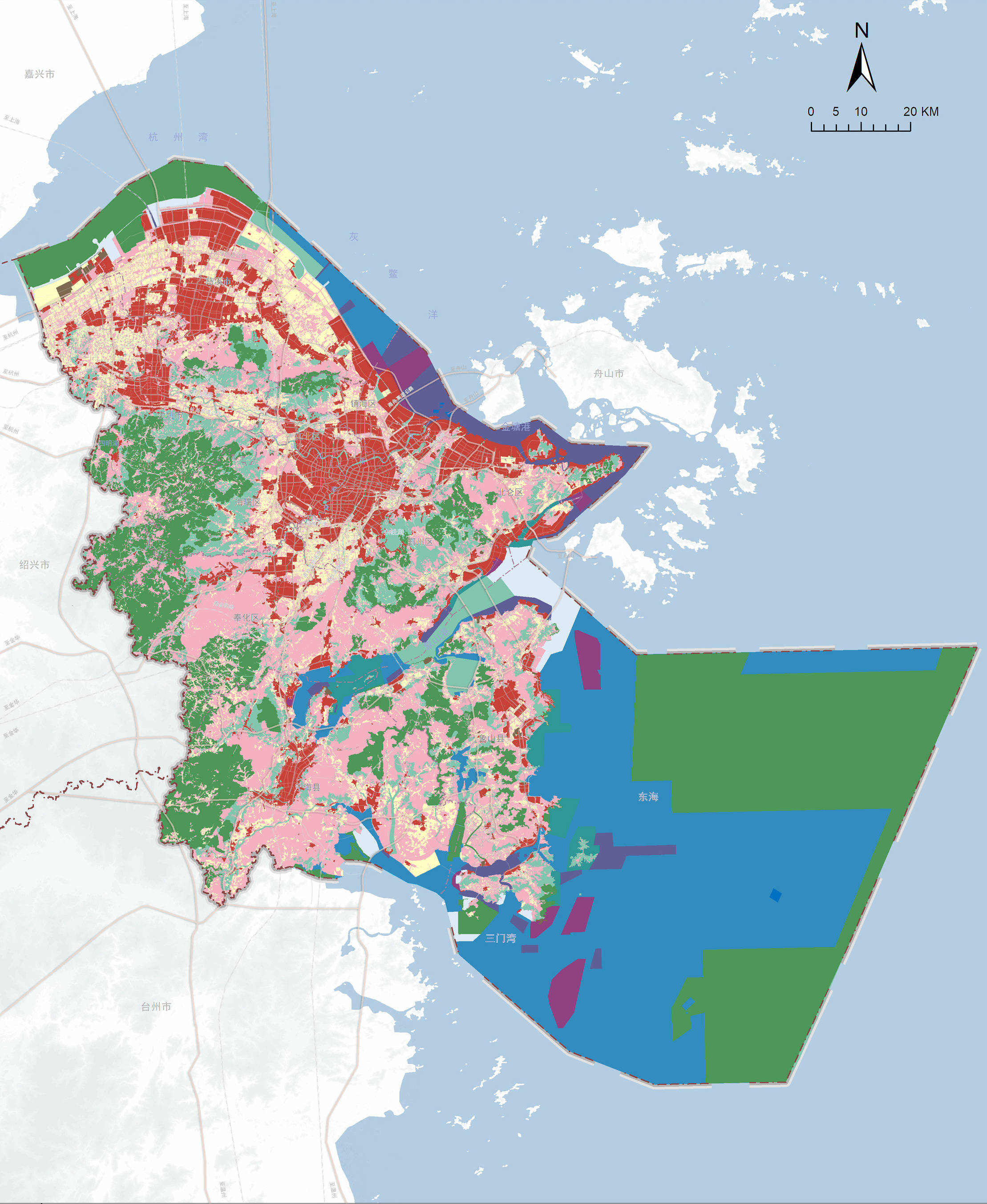

市域国土空间总体格局规划图

为深化细化国家主体功能区战略,结合宁波市自然地理、经济社会条件与城市发展需求和“三区三线”划定成果,优化完善主体功能分区体系。将市域划分为7类一级规划分区,完善从一级规划分区、二级规划分区到用地用海分类的分级传导,逐步细化明确全域国土空间开发方向和主导功能。

市域国土空间规划分区图

四、城镇空间

构建“中心城区-余慈城区-县域城区-重点镇(新市镇)-一般镇”的五级市域城镇体系。

1.中心城区

包括三江核心片、镇海片、北仑片、奉化片和东部滨海片,承载宁波都市核心功能,面积约800平方千米,预计常住人口规模约520万人,是全市的政治、文化、旅游、金融、商贸、航运和科创中心。

2.余慈城区

包括余姚片、慈溪片、前湾新区片,面积约430平方千米,预计常住人口规模约250万人,强化区域统筹、功能互补、有机融合,与中心城区共同承载现代化滨海大都市的城市功能,共同建设长三角区域的新兴智造产业高地、“接沪联杭”的跨界合作引领区。引导城市功能向轨道交通枢纽周边集聚,推动城市组团发展。加快市级公共服务设施建设和产业转型,提升城市能级。

余姚片强化杭绍甬节点地位,推动历史人文资源保护与彰显,合理布局都市型产业与生态居住空间,优化发展文化旅游,大力扶持科技创新,提升综合服务能力,保障居民生活品质。

慈溪片强化沪甬门户节点地位,加快城市扩容提质,推动北部沪浙合作创新区产业服务和城市公共服务能级提升,有序推进南部老城有机更新,全面打造区域发展的增长极。

前湾新区片聚焦沪浙合作,加快产城融合,建设高品质城区,打造全国先进制造业基地重要承载区、沪浙高水平合作引领区和产城融合发展未来之城。

3.县域城区

宁海城区、象山城区预计常住人口规模20-50万人。

宁海城区发挥宁波南向辐射桥头堡作用,聚焦新兴产业、绿色发展、“两山”实践,推动县城产业转型升级示范园建设,打造现代化滨海大都市美丽发展示范区。有序推进老城更新,切实提升辐射能力和环境品质,建设浙东山海魅力城市。

象山城区做强海洋经济示范区,打造海上“两山”实践地,进一步引导主城更新、滨海融合、田园留白与山海交接,聚焦新兴产业发展和休闲旅游功能提升,强化人口集聚,完善公共服务设施体系,建设现代化滨海花园城市。

构建“城市主中心-城市副中心-片区中心”三级中心体系。

1.城市主中心

城市主中心是现代化滨海大都市功能的核心承载地,集聚高能级生产性服务功能、市级公共服务设施等,服务宁波都市圈。包括三江活动区和余慈中心区。

三江活动区由三江口、东部新城、南部新城组成,是宁波大都市行政中心、金融中心、航运中心、文化中心、创新中心。

余慈中心区由余姚片中心区、慈溪片中心区、前湾新区片中心区组成。增设市级文化、教育、体育、医疗等公共服务设施。

2.城市副中心

规划建设6个综合性城市副中心、7个专业型城市副中心,作为面向片区的综合服务中心,兼具现代化滨海大都市的专业中心职能。

综合性城市副中心是面向所在区域的公共活动中心,包括姚江两岸、镇海新城、北仑新碶、奉化锦屏岳林、宁海桃源、象山丹城等。综合性城市副中心布局区级以上文化、教育、体育、医疗等设施各1处,并有1处以上市级公共服务设施。

专业性副中心承担现代化滨海大都市的专业中心职能,并具备面向片区的综合服务功能,包括甬江两岸、宁波枢纽、东钱湖、东部滨海组团、慈溪高铁新城、余姚城北-高铁新城、中意生态园等。专业性副中心布局1处以上满足专业职能需要的市级设施。

3.片区中心

结合地区人口规模与发展需求,设置40个片区中心,推动公共服务设施与就业岗位均衡化布局。

五、中心城区

中心城区空间布局:规划形成“一核四片”的组团式总体格局。

“一核”为三江核心片。以姚江、奉化江、甬江为轴带,提升三江口、东部新城、南部新城,建设三江活动区,聚焦高端金融、商贸服务、文化体验等功能,打造彰显现代化滨海大都市形象、展现深厚历史文化底蕴的都市客厅。东部地区强化东部新城与宁波国家高新区、东钱湖等地区联动和融合发展,西部地区围绕宁波枢纽打造面向国内国际双循环的城市门户,提升镇海新城对北部地区的服务辐射能力。

“四片”为镇海片、北仑片、奉化片、东部滨海片。

镇海片重点结合甬江科创区形成科创策源、总部商务、高端配套、临港产业为主的功能,推动创新能力提升和制造转型升级。其中,滨江生活片强化甬江两岸联动,打造高品质城区。滨海产业片由宁波(镇海)大宗货物海铁联运物流枢纽、浙江镇海经济开发区、宁波石化经济技术开发区等组成,构建生态防护走廊,保障滨江生活片区的居住、生活安全。

北仑片着重支撑世界一流强港建设,推动临港制造业的转型升级,强化港航贸易和制造创新功能集聚。以泰山路城市发展带、临港智造带、太河路山城海联动带为发展轴带,优化集卡车停车场、集装箱堆场“两场”空间布局,推进港城适度分离,保障城市安全。

奉化片着重发展创新型产业和生态文化旅游产业,以产兴城、以城促产。严控生态廊道,强化组团式布局,承接三江核心片功能辐射,联动溪口与东钱湖两个风景名胜区。

东部滨海片建设产学联动的海洋智造高地,沿梅山湾、大嵩江形成沿湾公共发展轴,强化梅山岛的国际港航服务和国家大宗物资储运交易基地职能。

到2035年,中心城区预计常住人口规模520万人左右,规划城镇建设用地规模673平方千米左右,人均城镇用地约为130平方米,人口密度约为0.65万人/平方千米。

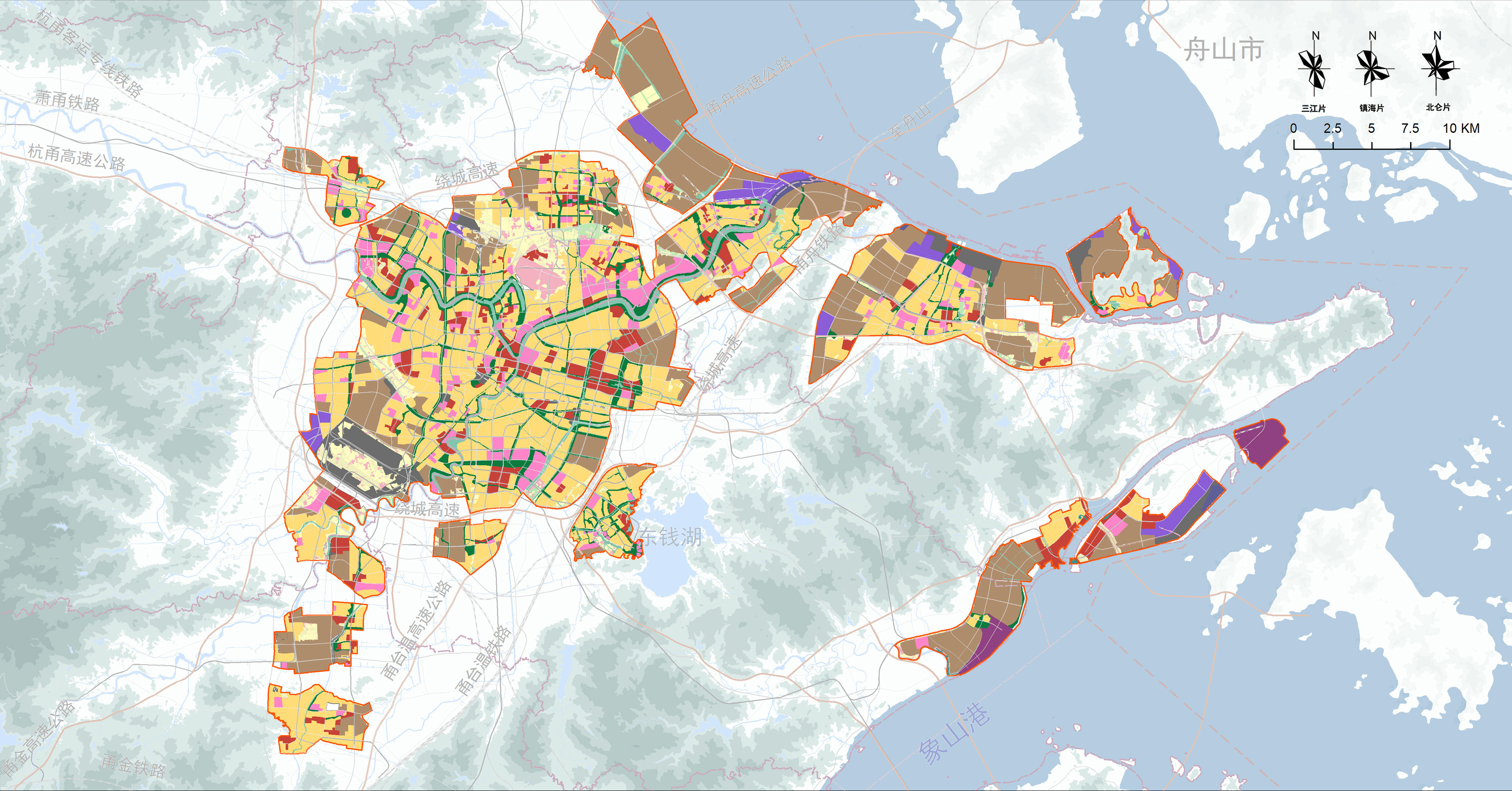

中心城区国土空间规划分区图

中心城区主要涉及城镇发展区。规划将城镇发展区细化为居住生活区、综合服务区、商业商务区、工业发展区、物流仓储区、绿地休闲区、交通枢纽区、战略预留区等二级规划分区。

各类规划分区内用地鼓励混合使用,提高用地复合性,可在下层次国土空间规划中结合发展需要,优化功能构成和用地空间布局,确定规划用地分类和混合使用规则,进行精细化管理。

此外,中心城区内还包括生态保护区、生态控制区、农田保护区、乡村发展区、海洋发展区及矿产能源发展区等一级规划分区。

中心城区绿地系统和开敞空间规划图

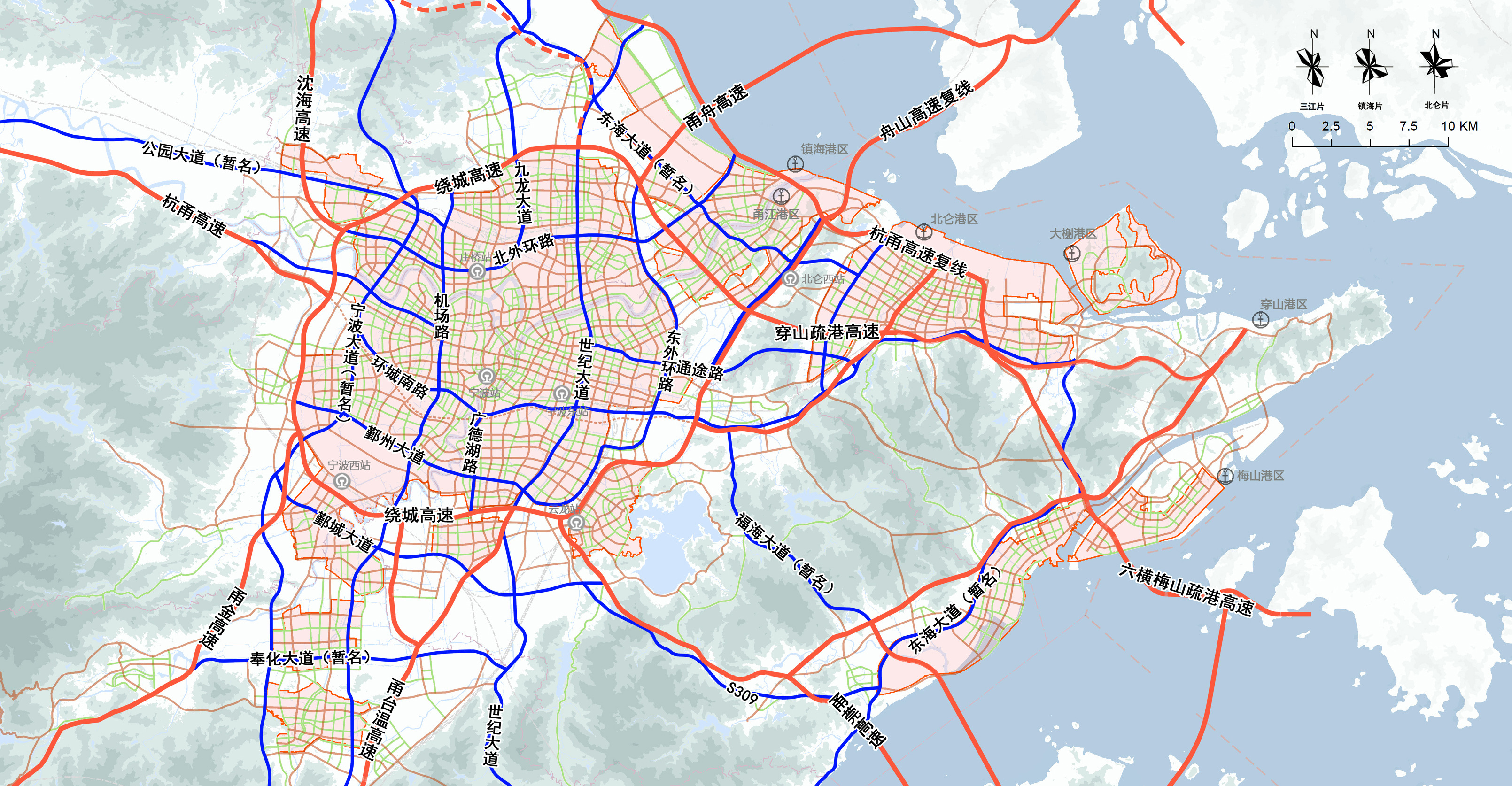

中心城区道路交通规划图

六、综合交通发展目标

融入区域多层次综合交通网络:

到2035年,建成世界一流强港、提升航空枢纽能级、融入国家高铁运输网络、构建多向多通道的高速公路网络、完善内河航运体系,实现都市圈1小时通达,城市群2小时通达,全国主要城市航空3小时、高铁5小时通达的“全国1235出行交通圈”和国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达的“全球123快货物流圈”。

打造全域一体的立体化交通网络:

到2035年,建成覆盖全域的轨道交通网络、道路网络,构建友好公平的步行与自行车网络,实现市域1小时、中心城区与余慈城区30分钟全覆盖的交通圈。绿色出行比例大幅提高,到2035年,城市绿色出行比例不低于70%。

构建与国土空间协同的交通发展格局:

到2035年,形成高水平的交通与国土空间协同治理格局。促进交通空间的有效管控和复合利用,引导交通与空间、产业协同。建设世界一流强港,打造空铁一体枢纽,完善多式联运网络,增强区域服务效能,强化城市门户效益。适应市域空间格局,以网络化、高密度的快速交通体系支撑北翼一体化发展,以节点直连的复合通道强化与南翼的快速联系。

对外:打造世界一流的国际航运枢纽、长三角南翼区域航空枢纽、融入区域的铁路枢纽、外联内畅的公路枢纽、通江达海的内河运输网络、产业协同的物流系统、

城市交通:打造绿色高效的公共交通网络、功能清晰的城市道路网络、友好公平的步行与自行车网络、功能清晰的停车网络。

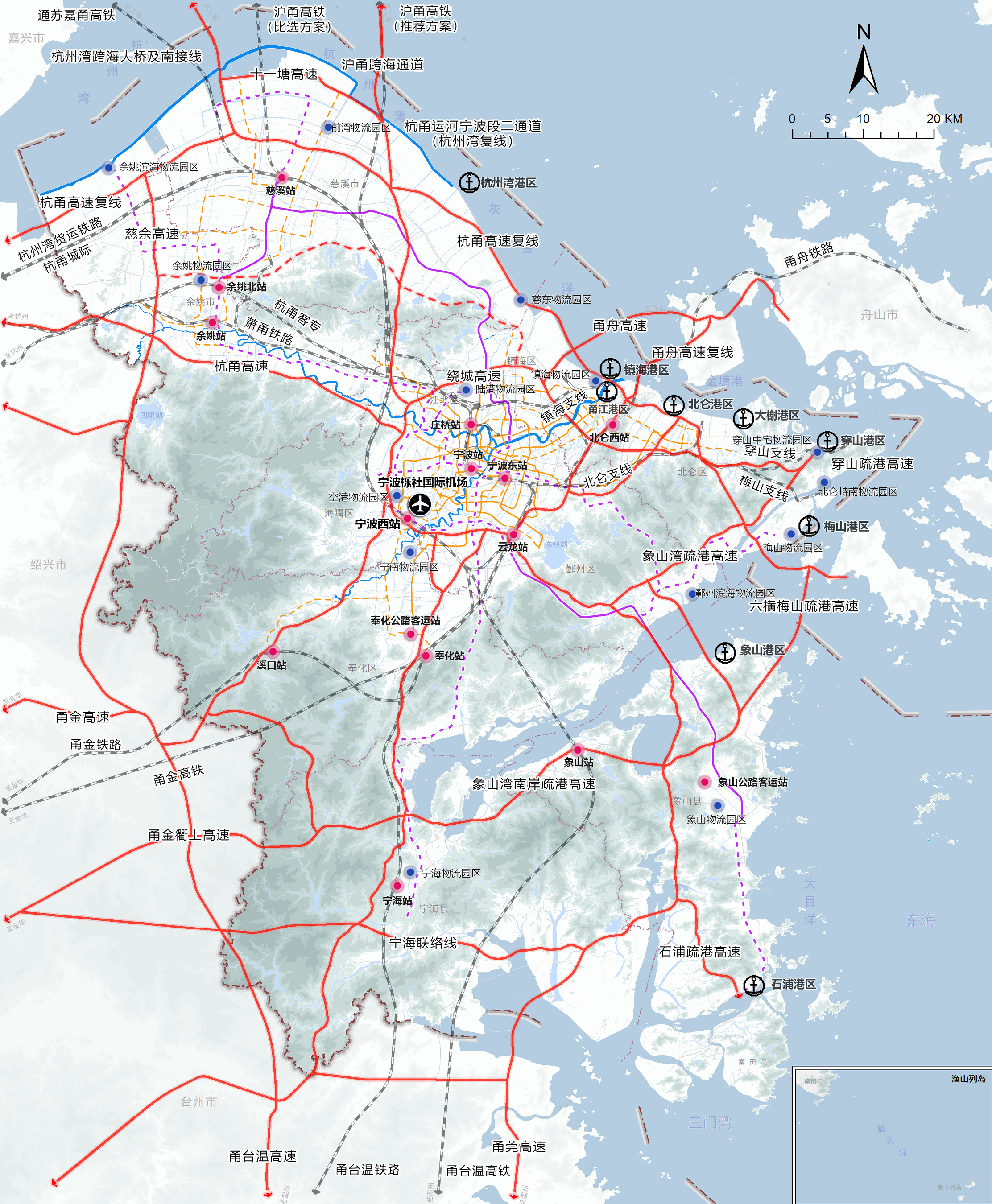

市域综合交通规划图(总体布局)

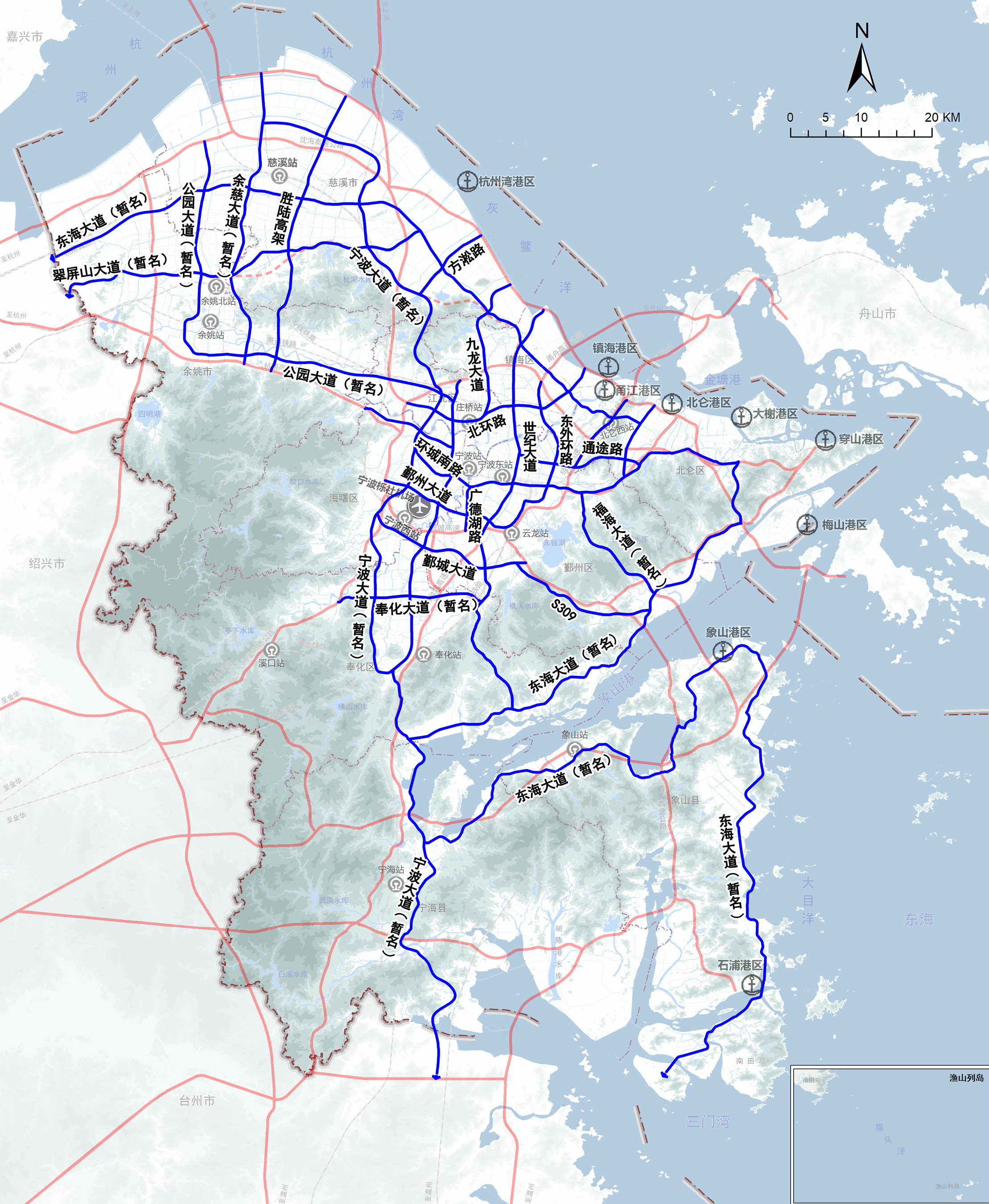

市域综合交通规划图(骨架干道)

七、陆海统筹

发展目标:

加强滨海湿地和自然海岸线保护,保障世界一流强港和沿海重大产业项目用海用岛,努力建设国家经略海洋实践先行区,构建“一岛一功能”海岛特色发展体系和现代海洋产业体系,形成陆海统筹、布局合理、利用高效、人海和谐、风景秀美的海洋保护与利用新格局,推进美丽海湾建设。

空间格局:

构建“一核一带三湾多岛群”的海洋高质量发展总体格局。

“一核”是指宁波舟山港。以镇海、北仑区域为核心,促进宁波舟山一体化发展,深水深用,节约集约利用港口岸线,支撑世界一流强港建设。

“一带”是指美丽生态海岸带。强化自然岸线保护、人工岸线生态建设、海岸带综合整治提升、海岸建筑退岸管控,建设陆海绿色通廊和沿海生态廊道。

“三湾”是指杭州湾、象山港和三门湾及其毗邻海域。加强杭州湾南岸滨海湿地保护利用,推进象山港海湾公园建设,打造三门湾北岸新能源经济区。

“多岛群”是指以空间分区和主导功能划分的多个岛群。加强渔山列岛、韭山列岛等重要岛群生态保护,促进大榭岛、梅山岛、南田岛等有居民海岛建设,鼓励象山港、三门湾和象山东部近岸无居民海岛适度发展,严格保护未开发利用无居民海岛。

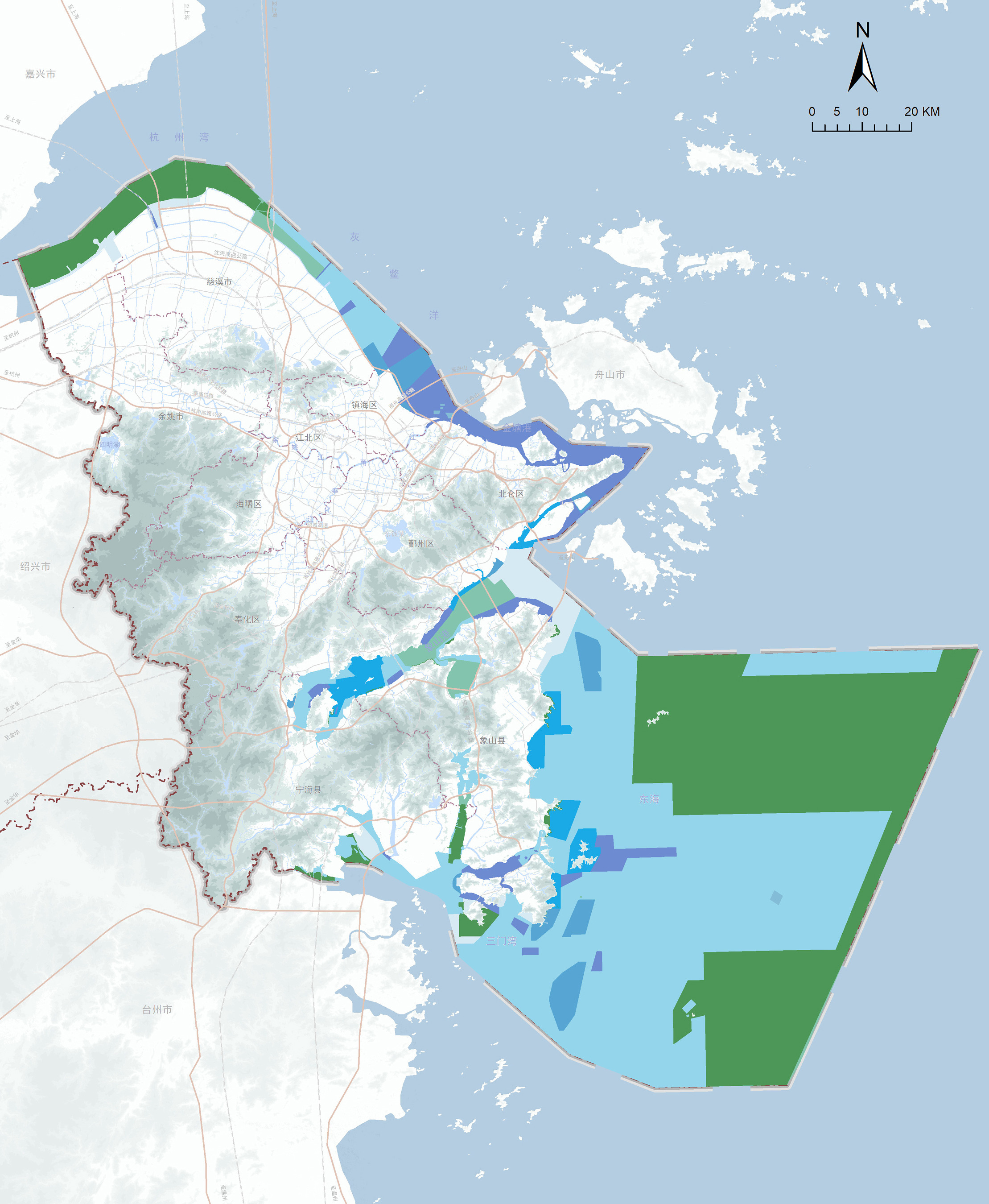

海洋功能分区图

八、区域协同发展

全面贯彻落实长江经济带发展战略:

加快打造甬舟高质量发展共同体,强化宁波、舟山作为长江经济带龙头龙眼的作用,扛起宁波在长江经济带发展中的使命担当。协同推进长江沿线及入海口区域生态环境保护,加快建设“空天地”一体化生态环境监测体系,高标准深化生态环境协同治理。深入实施世界一流强港建设行动,着力拓展港口腹地,优化完善多式联运体系,把长江黄金水道的功能与港口“硬核”力量全面贯通起来。

积极推动长江经济带创新协同、产业协同、开放协同,加强与沿江城市的协作,当好长江经济带高质量发展的排头兵,着力构建“大优强、绿新高”的产业体系。实施碳达峰行动,协同推进减污减排降碳,加快经济社会发展全面绿色低碳转型。

全面融入长三角一体化:

强化宁波在长江三角洲中的中心地位,打造长三角地区重要的中心城市,全面融入长三角一体化发展。

融入区域开放贸易网,共建世界级开放枢纽群。加强与中国(上海)自由贸易试验区临港新片区、中国(浙江舟山)自由贸易试验区、上海港的功能联动,共同打造世界级港口群、打造国际油气资源配置中心、临空新型贸易物流中心。

融入长三角轨道网,提升区域节点直连直通能力。接沪联杭,加快推进通苏嘉甬高铁、甬舟铁路建设,新增甬台温高铁、沪甬高铁、杭州湾货运铁路,研究沪舟甬通道。

融入长三角创新网,打造高水平创新型城市。强化沪甬、杭甬等创新走廊建设,对接上海全球科创中心,引进上海、杭州、南京、合肥等地创新要素。宁波前湾沪浙合作发展区、沪甬人才合作先锋区建设区域智造协同发展桥头堡。

融入长三角生态安全网,推动生态共保共治共美。保障天台山脉、四明山脉生态安全,推进杭州湾、近海区域生态保护,优化滨海产业空间布局,共建大运河国家文化公园、唐诗之路等区域魅力地区。

融入长三角公共服务网,推进公共服务一体化。加快数字长三角建设,实现长三角城市的“一网通办”和公共服务设施的共享,让人民群众享受到更加实惠的民生福利。

推进共建战略协同区。建设长三角沪浙合作示范区,强化金山区-余姚市-慈溪市-平湖市地区协同创新发展,共建跨杭州湾的都市圈城际轨道,强化洋山港-岱山县-定海区-普陀区-北仑区航运物流贸易功能联动发展,共建海上高速、高铁,强化港口群交通支撑,探索离岛自贸政策。

强化省域联动协同,打造省域双核:

强化东西联动,唱好杭甬“双城记”,打造环杭州湾都市连绵区。提升宁波城市核心能级,夯实杭州都市圈、宁波都市圈共同推动全省发展的增长极作用。加强与杭州的功能协同和错位发展,提升宁波对舟山、台州、绍兴的发展带动,发挥宁波港航贸易和智造创新优势,共同集聚高端要素,参与全球竞争。

强化南北拓展,构建义甬舟、甬台温辐射带动廊道。强化义甬舟开放大通道建设,全面提升宁波、金义两大都市圈枢纽功能,高标准推动贸易物流功能一体化整合。全力拓展甬台温滨海产业带,建立错位发展、协同创新的区域产业合作机制,提升宁波对滨海产业发展的创新引领与服务带动作用。

提升宁波都市圈能级,协同建设临界地区:

建设具有全球和区域影响力的现代化都市圈。推进甬舟全面一体发展,推进甬绍、甬台协同创新发展,共建海湾创新城镇群。

推动临界地区协同发展。梅山与六横、佛渡及周边海域强化港口物流、港航贸易、海洋科技等功能一体化发展;溪口-东钱湖-普陀山地区打造甬舟黄金旅游带;宁波前湾新区-绍兴滨海新区强化高端产业协作,提升应用创新、高端制造等功能水平;加强宁海、象山与台州协作,探索海洋资源有序开发与高效利用;推动余姚-上虞、奉化-新昌-天台-仙居等区域文化、旅游等绿色经济功能协同。

推动宁波都市圈交通一体化。利用萧甬铁路、甬舟铁路、甬台温铁路、甬金铁路开通至绍兴、舟山、台州、温州、金华、义乌等城市的城际铁路,构建1小时城际铁路网络。新建杭甬高速复线、六横梅山疏港高速、甬舟高速复线,构建都市圈高速公路网络。

构建全方位一体化发展的体制机制。强化甬舟、甬台、甬绍公共服务共建共享机制,推进公益性公共服务设施的开放与共享,强化一体化运营。